永野です。この4ヶ月間は、ぼくがほんとうに話したいひとを呼んで、話せて、すごい贅沢な経験でした。いい意味で職権濫用ですよね(笑)。あと今回は「永野が好きですごいと思ってるひとをみんなでシェアしましょう!」みたいな要素があるかもしれません。ぼくが編集長なんで。「このひとを知らないの、ちょっともったいなくない?」みたいな。

というわけで、おひとりずつ振り返っていきたいと思います!

【ミュージシャン/ギターウルフ・セイジさん】

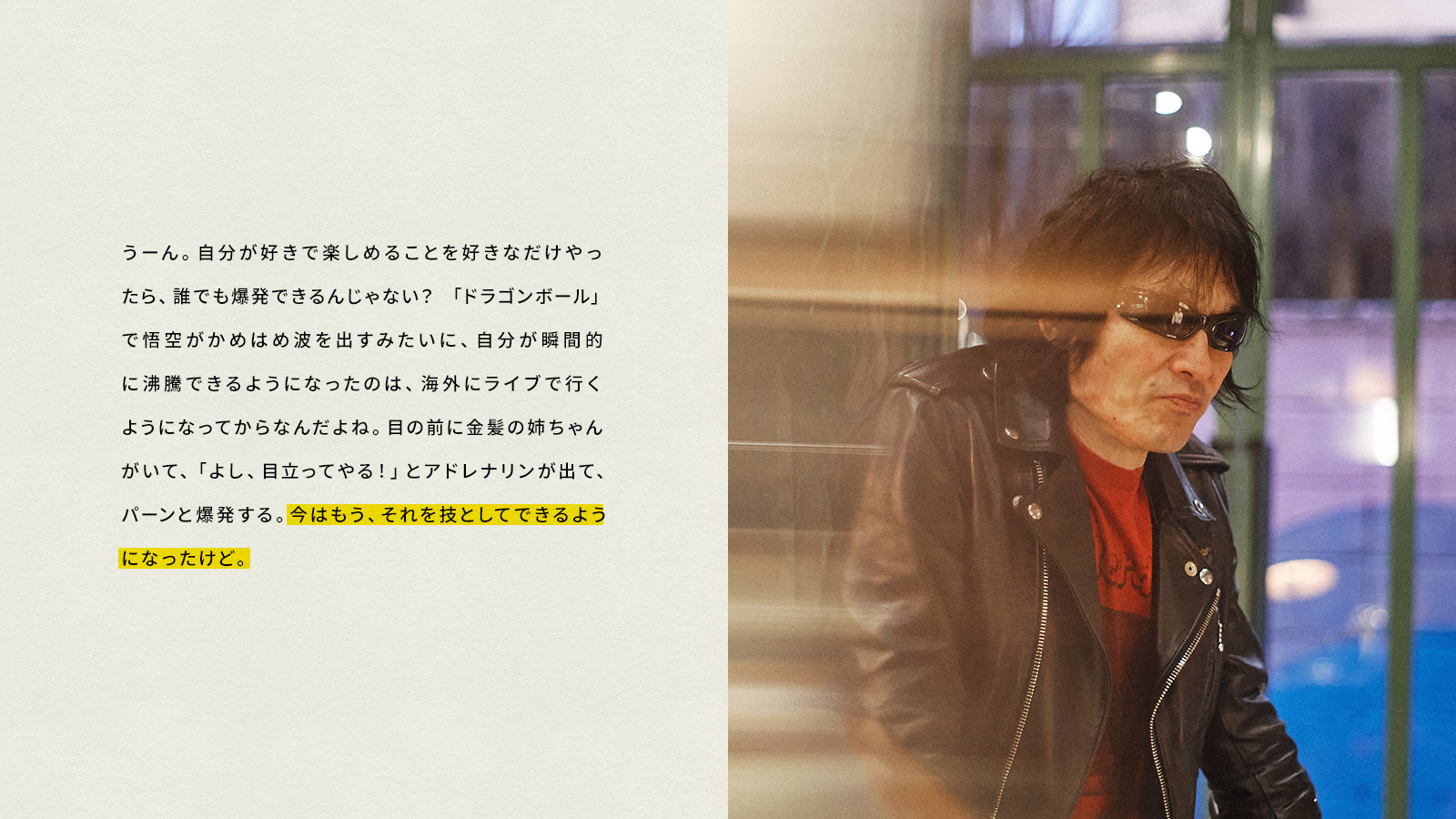

「過剰」っていうテーマは最初、打ち合わせで生まれたんですよね。だから自分起点なんですけど、元を辿るとやっぱりギターウルフ・セイジさんなんです。僕はセイジさんの姿をみて「過剰」をもらったんで。

セイジさんって「真似」の仕方が過剰ですよね。ふつうはエッセンスとしてワンポイント取り入れるぐらいじゃないですか。ファッションしかり、姿勢しかり。でもセイジさんはまるごと入れるんですよ。上下革ジャン革パンで暑そうだし、見ようによっては本国(アメリカ)のひとにも「レア!」って思われるほどに。

日本だと特に、出る杭は打つみたいなイメージがあるじゃないですか。でも言ったらセイジさんは、子どもが家ではじめてロックのレコードを聞いて、ホウキ持って踊ってる。それをやり続けてるだけなんですよね。常人なら途中でセーブかかったり、やれるわけないって思うもんだけど、それを純粋にやってるのがセイジさんなんです。

自分が「この人を真似したい」って思うことをやり続ける。そのブレなさは、やっぱりすごいと思いました。一見「オーバー」にも見えますが、意外とそれって一途なんですよね。

あとこれはもう、マニアの発見です。「今はもう、それを技としてできるようになったけど」の部分。技っていうと意図的な感じがしますが、爆発ってもっと原始的で、人の手とは程遠いじゃないですか。で、その爆発を技として使うってやっぱりすごいなって。

わかる気がするんです、自分も前は収録や営業で「よっしゃ〜」みたいな感じだったんですけど、最近は技で爆発してるところがあって。それは「純粋」じゃなくなったんじゃなくて、ある意味「プロ」になれたということなのかもしれない。この記事を読んだひとにはそこを目指してほしいですね。大人になればなるほど爆発って薄まると思うんすけど、そこを技としてできるようになってもらいたいです。

「芸術は爆発だ」って。岡本太郎じゃないですけど。

PHOTO BY YOSHIMASA YAMANAKA

実は編集長の期間中に、セイジさんとツーマンライブもやらせてもらいました。打ち上げでお話もできたりして、そこでやっぱり「本物だ」って思ったんです。リハからライブ後の打ち上げまで3時間以上ずっと「じゃあ、お疲れ様でした」っていう時間がない。セイジなんですよ、最後まで。それがうれしかった。このひとは信用できるって思いました。

ものすごくいい時期に背中をパンって叩かれた気がしましたし、自分が20代で影響を受けたように、いまの時代を生きるひと、特に若者にはこんなかっこいい60歳がいるんだっていうのはぜひ読んでほしいです。

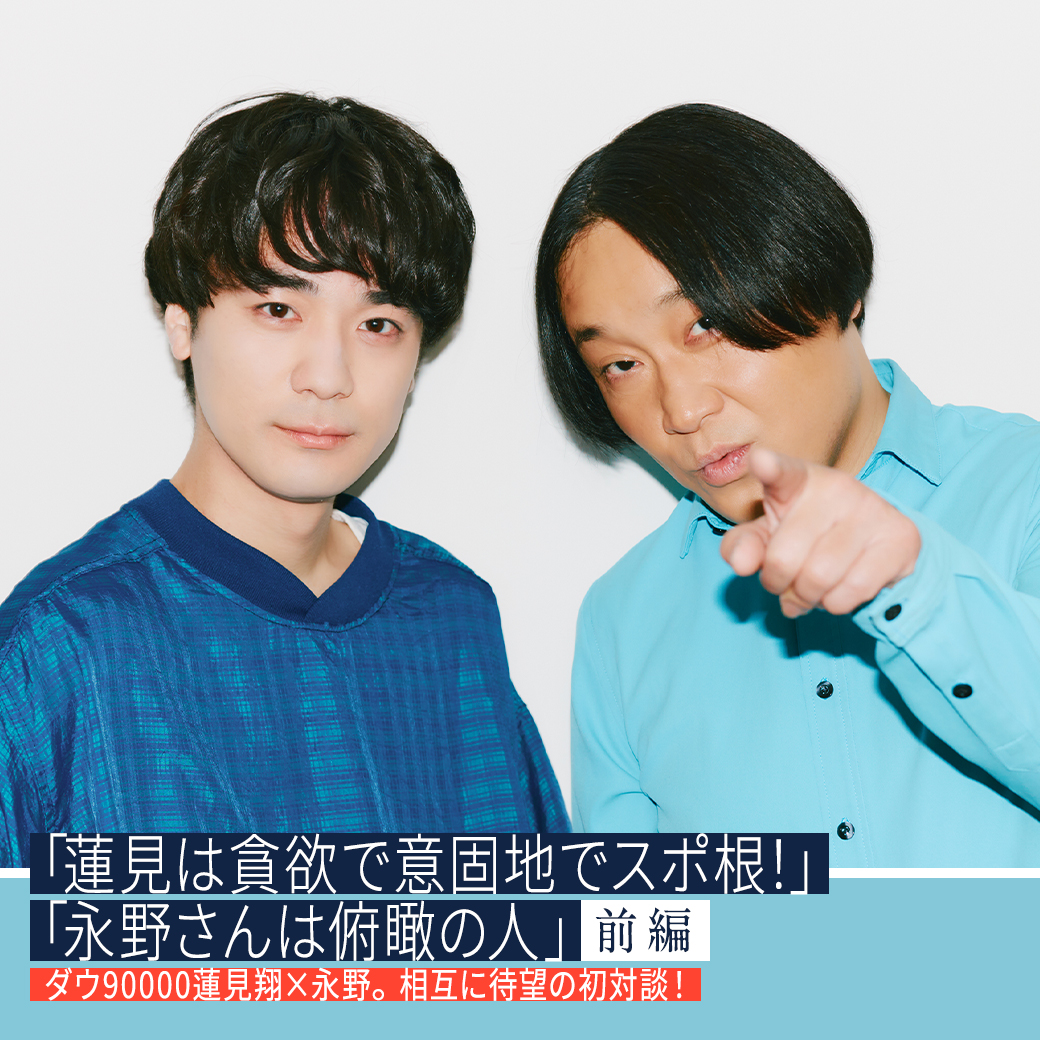

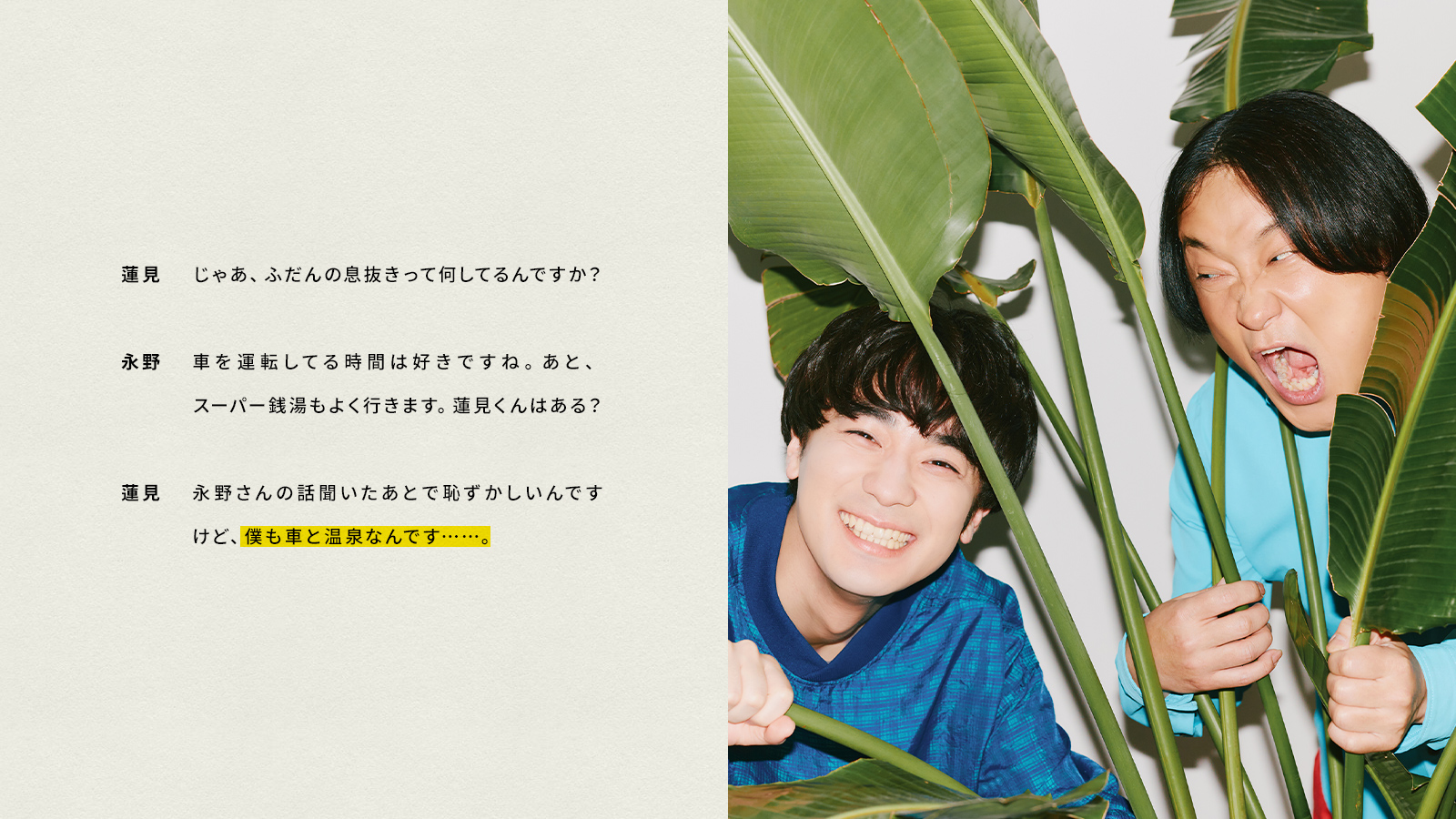

【芸人・俳優・脚本家/ダウ90000・蓮見翔さん】

蓮見は僕と共通点がぜんぜん無いんです。ピン芸人と8人組だし、見た目や雰囲気もスマートだし。でもちょっと、いままでの若い子とはちがう人間的な魅力を感じたんですよね。だから話してみたくって。

ビッグドリームの話はどうしても聞きたくて。大成功したり売れ線に行きたくないんですか?って。そしたらズバッと「そうは思わない」って答えたじゃないですか。なびかずにそう言えることは、自分をしっかり持ってていいなと思いました。ヘンに尖ってるとかじゃなくて、人間としてほんとうのことを話したいっていう。何にも嫌な気持ちになんないし、相手へのリスペクトも感じましたね。

でも10年後に同じ質問をしたら、どう返ってくんのかなとも思ってます。あのジョニー・デップもはじめはすごい尖ってたけど、結局『パイレーツ・オブ・カリビアン』に出てわかりやすい人気者になったんで。蓮見くんもそこはまだ若いからなのかなとも思いました。

生活が質素なのも、別に自分のなかで大切にしてるわけじゃなくて、結局そうなってるだけなんです。売れてるひとの楽しそうな感じが見えないってよく言われるんですよ。

蓮見くんも僕も、お笑いや芸術ってものに身を捧げるのがかっこいいとか、どっかで思ってるふたりなのかもしれません。だって温泉とか車って、ほんとうに癒されたいひとのセレクトじゃないですか。足し算の趣味じゃないんですよね。それがちょっとおもしろい。

ほんとうは似てる人間なんだけど、見た目も人生のコースもちがう。とはいえ燃えるものは近い、みたいな。若いひととかと喋ってても、そんなグッとこないんですよ、芯がある子も少ないし。でも蓮見くんは硬派だなって思いました、すごく。

【コンテンツクリエイター/藤原麻里菜さん】

藤原さんには直接お会いできなかったんですけど、共感することがたくさんありました。特にびっくりしたのはデヴィッド・リンチについて触れていた部分。

ジョン・カーペンターって映画監督がいて『ゴーストハンターズ』っていうすごいふざけた映画をつくってたんです。そのなかに似たシーンがあるんですよ。主人公と大勢の血気盛んな大人たちがエレベーターに乗るんですけど、 なかなか動き出さない。その間が自分も好きなんですよ。それでなんかわかるなって。

これも一緒でした。ギターウルフも過剰って言われてますけど、 『ミサイルミー』とか『ロックで殺せ!』とかの楽曲もすっごいシンプルなんですよ。削ぎ落とされているからインパクトが出る。

自分のネタもそうなんですよ。ラッセンが好きとか言ってるだけで、一行や二行なんです。だから一緒だよって伝えたいですね。嫌かもしんないけど、僕は君と一緒だよって。

ネタを書くときも一緒で、書いてるうちにまわりの影響がなくなって自分のコアに行くんです。大体のひとって、よそからネタを借りてくるんですよね。つまり自分のコアを見つめてないんですよ。

だから過剰って、難しいけど足し算じゃないんですよね。こと表現に関しては、引き算に個性をブワッて載せることだと思ってます。

【漫画家/東村アキコさん】

東村さんは年こそ下ですけど、分かってくれる地元の姉ちゃんって感じでした。

自分がすごい肯定された気になりましたし、衝撃的だったんですけど、自分のネタを「宮崎人のいい無責任さが出てる」って見透かされてたのにはおどろきましたね。

冗談かもしれないですけど、1,000枚描くためにコマをでっかく描いてるって言ってましたよね。読者も「読みやすい!」って喜ぶって。あれ、最高の発見だと思いました。コロンブスの卵というか、何もちっちゃく書くことはないんですよ、でっかく書けば読みやすいし(笑)。

自分のネタも「ウーッ」て言ってるだけなんですけど、なんかラクしたいし、セリフがないからやってて楽しいんですよ。おかしけりゃそれでいいじゃんって。

やっぱり僕も東村さんも、ラクな状態で好きなことを楽しみたいんですよね。

【編集長任期を終えて】

4ヶ月間、ありがとうございました。この特集を通して伝えたいことを考えてたんですけど、ほんとうに無いんです。かっこつけじゃなくて。だけどこの4人と喋ってて再確認できたことがひとつあって。自分という人間は、このがんじがらめの社会で自分が好きなようにできる「心の基地」をずっと大事にして、働いてお金をもらいたいひとなんだっていうことです。

お笑いでも、地元の友達が笑ってたことを大事にしたいマインドが強いんですよ。仕事でも常に人と人でいたいというか。それって簡単と思うかもしれないですけど、売れていくと「そうじゃないんだよ」って社会が言ってくるわけです。電車の吊り革広告から、テレビの向こうから。でも僕はほんとうに、東村さんがおっしゃってた通りのふざけたやつなんで、必死で好きなことだけやって、社会から金だけくださいっていうのを死守したいんです。

だから結局、誰にも邪魔されずに生きたいだけなんですよ。超個人主義。でもそれがいちばんじゃないかなって思いますね。ふつうに働いてると、コミュニティーとかあるじゃないですか、ご近所付き合いとかも色々。だけど、そこで自分勝手に迷惑をかけるような人間にはなってほしくない。そういうのはうまくやりつつも、心の基地を守って生きてたら、結果ひとへのリスペクトも生まれるし、自分の好きなことも続けられる。

だって個人がエンジョイしてたらお互いにごきげんなんで「こんにちは!」とか挨拶しません? そしたら人と人でいられるじゃないですか。

この編集長仕事は、お世辞じゃなくてほんとうに勉強になりました。我ながら完璧なチョイスだったと思います。ありがとうございました!

***

「JINS PARK」7代目編集長を務めてくださった永野さん。

オンとオフを切り替えず、「人と人」で向き合いたい。取材時に語っていたその言葉通り、誰に対しても心を開いて、常に誠実であろうとされていた姿がとても印象的でした。

「過剰なぐらいで」というのはヘンに尖って目立つことではなく、お互いにリスペクトを持って生きるための心構えのこと。社会の風向きやいたずらな噂に惑わされず、自分の心を守り、好きなことに正直でいることの大切さを学びました。

妥協せず、誤魔化さず、誰に対しても誠実に。わたしたちJINSも、自分たちの目指す「あたらしい、あたりまえ」をこの手でつくっていきたいと思います。

永野さん、ほんとうにありがとうございました!